Cierta Cruda

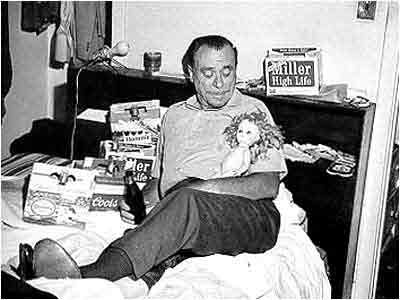

Por Charles Bukowski

(tr. Héctor J. Ayala)

La esposa de Kevin le pasó el teléfono. Era la mañana del sábado. Aún estaban en la cama.

—Es Bonnie —dijo.

—¿Hola? ¿Bonnie?

—¿Estás despierto, Kevin?

—Si, sí…

—Escucha, Kevin, Jeanjean, me lo contó.

—¿Qué?

—Que la metiste a ella y a Cathy en el clóset, que les quitaste los calzones y se las mamaste.

—¿Que se las mamé?

—Eso fue lo que dijo.

—¿Qué pedo, Bonnie? No me hagas esas bromas.

—Jeanjean no miente acerca de este tipo de cosas. Dijo que tú la metiste al clóset con Cathy, que les quitaste los calzones y se las mamaste.

—¡De qué estás hablando, Bonnie!

—¿Que de qué estoy hablando, cabrón? Tom está hecho un energúmeno, quiere matarte. ¡Lo que hiciste es horroroso! ¡Increíble! Mamá dice que debería llamar a mi abogado.

Bonnie colgó. Kevin se quedó con el auricular entre las manos.

—¿Qué pasa? —le preguntó su mujer.

—Nada, Gwen, no pasa nada.

—¿Quieres desayunar?

—No creo que pueda injerir un bocado.

—¿Qué sucede, Kevin?

—Bonnie asegura que metí a Jeanjean y a Cathy en el clóset, que les quité los calzones y les mamé la panocha.

—¡Cómo va a ser!

—Eso fue lo que dijo.

—¿Y es cierto?

—Carajo, Gwen, estaba borracho. La última cosa que recuerdo de esa fiesta es que estaba parado en el jardín mirando la luna. Era una luna inmensa, nunca había visto una luna tan grande.

—¿Y no recuerdas lo demás?

—No.

—Tú te ciegas cuando bebes, Kevin. Sabes que se te va el avión cuando bebes.

—Pero no creo que haya hecho nada como eso. No soy un pedófilo.

—Las niñas de 8 y 10 años son muy bonitas…

Gwen se metió al baño.

—Rezo porque haya sucedido —dijo al salir—. ¡Le agradecería a Dios si realmente ha sucedido!

—¿Qué? ¿Qué chingados estás diciendo?

—De veras. Tal vez esto te calme. Tal vez te haga reflexionar acerca de tu manera de beber. Tal vez te haga dejar el alcohol definitivamente. Cada vez que vas a una fiesta tienes que chupar más que cualquiera, tienes que ponerte hasta el güevo. Entonces siempre haces cosas tontas y desagradables…, aunque antes lo hacías con mujeres mucho más creciditas.

—Gwen, te juro que todo este embrollo tiene que ser una broma.

—No es una broma. Espera a que te encuentres a Cathy y a Jeanjean, a Tom y a Bonnie.

—Gwen, yo quiero mucho a esas niñas.

—¿Qué?

—¡Verga! Olvídalo.

Gwen se metió a la cocina y Kevin fue al baño. Se echó agua fría a la cara y se miró al espejo. ¿Qué apariencia tenía un pedófilo? Respuesta: La misma que cualquier persona hasta que se lo dicen.

Kevin comenzó a cagar. Cagar parecía tan seguro, tan cálido. Seguramente nada de esto había ocurrido. Se encontraba en su baño. Ahí estaba su toalla, su esponja, el papel higiénico, la tina, y debajo de sus pies, suave y tibio, el tapete afelpado, rojo, limpio, confortable. Kevin terminó, se limpió, le jaló al escusado y se lavó las manos como un hombre civilizado, y se dirigió a la cocina. Gwen freía el tocino. Le sirvió una taza de café.

—Gracias.

—¿Revueltos?

—Revueltos.

—Llevamos casados diez años y siempre dices “revueltos”.

—Es más asombroso que me lo sigas preguntando.

—Kevin, si la gente se entera te van a correr del trabajo. El banco no necesita un gerente que se dedique a seducir niñitas.

—Me imagino que no.

—Nos tenemos que reunir con las familias involucradas. Nos tenemos que sentar y hablar de este asunto.

—Suenas como si estuvieras actuando en una escena de El Padrino.

—Estás metido en un pedote, Kevin. No hay modo de evadirlo. Estás hasta el cuello. Mete el pan. Presiónalo despacio o saldrá volando, el resorte anda mal.

Kevin metió el pan en la tostadora. Gwen sirvió el tocino y los huevos.

—Jeanjean es muy coqueta. Igual que su madre. Es un milagro que no haya sucedido antes. Claro, no estoy diciendo que tengas excusas.

Gwen tomó asiento. La tostadora expulsó el pan, y Kevin le alcanzó una rebanada.

—Cuando no recuerdas algo es muy extraño, Gwen. Es como si nunca hubiera pasado.

—Algunos asesinos también olvidan lo que han hecho.

—¿Me estás comparando con un asesino?

—Esto puede afectar seriamente el futuro de las niñas.

—Muchas cosas lo pueden afectar.

—Sí, pero me imagino que tu comportamiento fue destructivo.

—¿Quién sabe? Tal vez todo lo contrario. Tal vez les gustó.

—Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que me la mamaste…

—Perfecto, ahora haz de esto un asunto personal.

—También es mi problema, vivimos en una comunidad de veinte mil personas, y algo así no va a permanecer en secreto.

—¿Y cómo van a probarlo? Es la palabra de esas niñas contra la mía.

—¿Más café?

—Sí.

—Olvidé comprarte salsa tabasco. Sé que te gusta con los huevos.

—Siempre te olvidas.

—Lo sé. Escucha, Kevin, termina tu desayuno. Toma todo lo que quieras. Discúlpame. Tengo algo que hacer.

—Está bien.

No estaba seguro si amaba a Gwen, pero vivir con ella era cómodo. Cuidaba de todos los detalles, y los detalles son lo que puede volver loco a un hombre. Cubrió su pan con una capa espesa de mantequilla. La mantequilla era uno de los últimos lujos del hombre. Algún día los coches podían llegar a ser demasiado caros para comprarlos, mientras que todo el mundo podía sentarse por ahí, comer mantequilla, y esperar. Los predicadores callejeros que hablaban del fin del mundo seguramente cada día veían las cosas con más lucidez. Kevin terminó su pan con mantequilla y Gwen volvió a la cocina.

—Bien, todo está arreglado. Acabo de llamarles.

—¿Qué?

—Dentro de una hora va a haber una reunión en casa de Tom.

—¿En la casa de Tom?

—Sí, Tom y Bonnie y los padres de Bonnie y la hermana y el hermano de Tom. Todos van a estar ahí.

—¿Las niñas también?

—No.

—¿Van a llamar al abogado de Bonnie?

—¿Tienes miedo?

—¿Tú cómo te sentirías?

—No sé, nunca le he mamado la panocha a unas niñas.

—¿Y por qué chingados no?

—Porque no es decente ni civilizado.

—¿Y adónde nos está llevando nuestra decente civilización?

—A que hombres como tú metan a un par de niñas al clóset, supongo.

—Parece que lo estás disfrutando.

—No sé si esas niñas algún día llegaran a perdonarte.

—¿Quieren que les pida perdón? ¿Tengo que hacerlo? ¿Por algo que ni siquiera recuerdo?

—¿Por qué no?

—Dejemos que lo olviden. ¿Por qué vamos a darle tanta importancia a este asunto?

* * *

Cuando Kevin y Gwen se estacionaron frente a la casa, Tom se levantó y dijo:

—Ya están aquí. Ahora tratemos de mantener la calma. Hay una manera justa y decente de arreglar esto. Somos adultos, ¿no es cierto? Podemos arreglarlo entre nosotros. No hay ninguna necesidad de llamar a la policía. Ayer por la noche quería matar a Kevin. Ahora sólo quiero ayudarlo.

Los seis parientes de Jeanjean y Cathy tomaron asiento y esperaron. Sonó el timbre. Tom abrió la puerta.

—Hola, ¿qué tal?

—Hola —dijo Gwen. Kevin permaneció en silencio.

—Siéntense, por favor.

Atravesaron la sala y se sentaron en el sofá.

—¿Algo de beber?

—No —dijo Gwen.

—Whisky con soda —dijo Kevin.

Tom preparó la bebida sin prisa, y se la pasó a Kevin. Kevin la removió con el dedo y hurgó en la bolsa de su camisa hasta encontrar un cigarrillo.

—Kevin —dijo Tom—, hemos decidido que deberías ver a un psicólogo.

—¿Un psiquiatra?

—No, un psicólogo.

—Está bien.

—Y pensamos que deberías pagar por cualquier tipo de terapia que Jeanjean y Cathy puedan necesitar.

—Está bien.

—Vamos a guardar esto en secreto, por tu bien y por el bien de las niñas.

—Gracias.

—Sólo hay una cosa que nos gustaría saber, Kevin. Somos tus amigos. Hemos sido amigos desde hace años. Solamente una cosa. ¿Por qué bebes tanto?

—No lo sé. Tal vez porque me aburro. Tal vez porque la mayor parte del tiempo me aburro.

Nota sobre la presente traducción:

Hay palabras cuya mención resulta perturbadora y violenta. Pero los efectos escandalosos de esos ídolos del foro —como los llamaba Francis Bacon—, no sólo dependen del contexto en que se profieren, sino también, tratándose de una misma lengua, del lugar desde el que se habla. No sólo me refiero a las palabras que han adquirido el estatus de insulto (pendejo en mexicano significa imbécil, en argentino jovencito y para el diccionario vello púbico), pues el arte de la imprecación depende también de la inteligencia individual y no únicamente de los entramados discursivos a los que debemos atenernos si queremos que nos entiendan. Tenemos otros términos y expresiones, aquellas que refieren a los asuntos de la intimidad, que nos ruborizarían si nos toman desprevenidos y que, como las llamadas “malas palabras” carecen de dichas connotaciones en otras geografías, o bien, por no resultar habituales hasta parecen elegantes o desprovistas de su grosería originaria. He notado, cuando me acerco a los trabajos de los escritores mexicanos que rondan los treinta años, que para referir esas realidades del cuerpo con frecuencia eligen formulaciones ibéricas como si con ello consiguieran mayor precisión sin percatarse de que también se trata de tintes locales que suenan tan estridentes como nuestras vulgaridades. Culpo al imperio editorial español, a las traducciones de Anagrama, con las que hemos sido educados y, exagerando, a las películas de Almodóvar. Palabras como joder, coño, follar, polvete, etc., pueden leerse en no pocos autores. Algunos, siguiendo el faro de Vargas Llosa han cedido a un castellano que consideran neutro —como si tal cosa existiera—, y se afanan en eliminar nuestros colores locales para que no se note que escriben desde México (¿y dónde si no serán leídos?); otros, más eclécticos, simplemente han incorporado esos giros retóricos porque, efectivamente, forman de alguna manera parte de nuestra cultura; otros, elegirán siempre un canon que venga de la península, y como fieles consumidores de la moda, si ven que no se usa el punto y coma, mejor ni aprenden a utilizarlo, si perciben que hay hijos de puta, no se les ocurre que también puede haberlos de la chingada… No estoy diciendo que la traducción de J. M. Álvarez Flores y Ángela Pérez del cuento que ofrezco sea deficiente, aunque tenga sus taras —todas las tienen—, sino que leída por un mexicano carece de eficacia y suena un poco ridícula. Pero no me detendré a sopesar las palabras que tuvieron a bien elegir, ya que aún en el castellano peninsular, a mi juicio, en muchos casos hubiera sido mejor elegir otras, ni a aburrir al lector con precisiones sobre la versión inglesa y mis desvaríos. Entrego simplemente esta versión al mexicano con la esperanza de que algún placer pueda entresacarse de su lectura.

Madrid, junio, 2005.